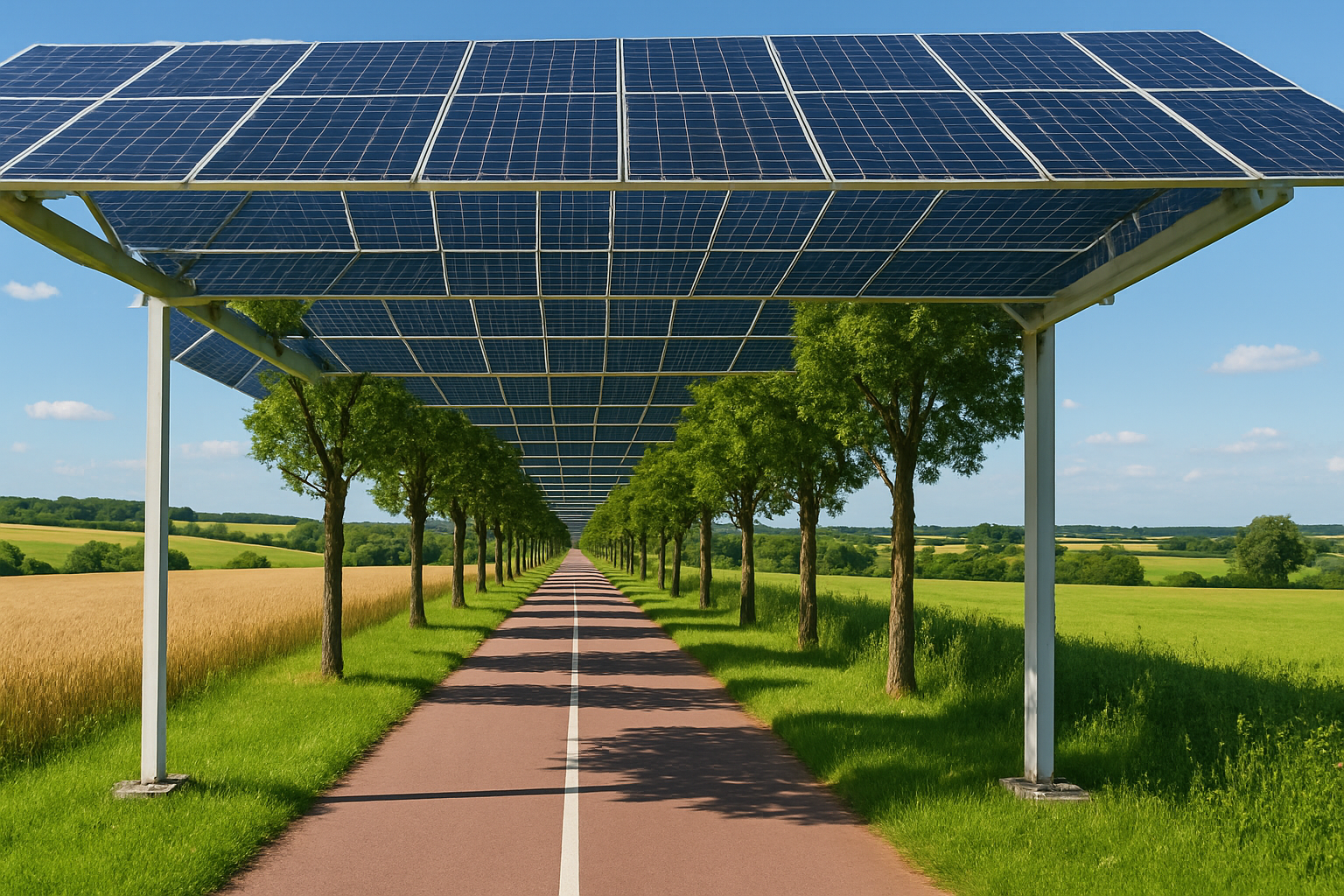

À Caderousse, une révolution solaire prend forme sous les yeux des cyclistes qui pédalent le long de la ViaRhôna. Ce coin du Vaucluse abrite désormais le tout premier parc photovoltaïque linéaire de France, porté par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Ce projet audacieux ne se contente pas d’éclairer une région, il redéfinit la manière dont l’énergie solaire peut s’intégrer à notre quotidien et à notre environnement. Sur un kilomètre entier, des panneaux solaires créent une ombre bienfaisante aux usagers tout en captant l’énergie du soleil dans une configuration unique en Europe. Cette innovation ouvre la voie à une nouvelle ère, où les linéaires—digues, talus, routes—deviennent des vecteurs d’énergie renouvelable, repoussons les limites du solaire pour un horizon durable.

Un parc photovoltaïque linéaire novateur : la CNR et Caderousse à la pointe de l’innovation solaire

Le concept de parc photovoltaïque linéaire paraît presque évident, mais il fallait oser. Plutôt que de regrouper les panneaux en massifs compacts à la manière des fermes solaires traditionnelles, la CNR a choisi de les aligne sur toute la longueur d’une piste cyclable. Résultat ? Un premier kilomètre d’ombrières photovoltaïques sur la ViaRhôna, un parcours emblématique longeant le Rhône et reliant lac Léman et Méditerranée. Ce mode d’implantation inédit, expérimental, réinvente littéralement la production d’énergie solaire en France.

Cette démarche ne sert pas seulement à produire de l’électricité. Elle apporte une véritable expérience renouvelée aux cyclistes qui traversent l’espace à l’ombre des panneaux, un confort apprécié surtout aux jours de fortes chaleurs. Environnement, confort et production d’énergie ne sont plus des opposés mais des partenaires dans cette aventure. L’innovation déployée ici est plus qu’un simple exploit technique : elle incarne un nouveau concept de durabilité. Et avec un tel projet, la CNR montre la voie, littéralement et métaphoriquement, pour intégrer l’énergie renouvelable aux infrastructures existantes, sans empiéter sur les terres agricoles ou naturelles.

Dans le contexte français où les enjeux énergétiques s’intensifient, cette initiative prend une dimension stratégique. D’ailleurs, la CNR ne s’arrête pas à Caderousse. L’idée est d’étendre ce modèle à d’autres linéaires : les digues qui longent les fleuves, les talus des rails SNCF, voire les murs anti-bruit des autoroutes. Autant de possibilités pour déployer l’énergie solaire en s’adaptant au paysage, plutôt que de se confronter à lui. Cette vision tournée vers l’avenir tranche avec les projets classiques qui parfois peinent à s’intégrer dans le tissu local. L’exemple de Caderousse est donc une étape cruciale pour convaincre que l’innovation est à la portée des collectivités et des acteurs privés.

Les enjeux énergétiques au cœur du projet CNR à Caderousse : où le solaire rencontre la réalité industrielle

Frédérick Storck, directeur de la transition énergétique et de l’innovation à la CNR, résume parfaitement l’enjeu : il s’agit de démontrer la pertinence du solaire sur linéaire, pas juste en surface. Ce double challenge technique et industriel est loin d’être simple. Il faut réfléchir à la structure même, aux contraintes mécaniques d’un système allongé et aux infrastructures adaptées. Si la France parvient à industrialiser cette approche, le potentiel est colossal : on parle d’un gisement jusqu’à 35 gigawatts crête, dépassant la capacité solaire installée aujourd’hui dans tout le pays. Imaginez un instant ce que cela signifierait pour la transition énergétique !

Là où la CNR bâtit à Caderousse, des entreprises comme Super Grid Institute participent à la chaîne d’innovation en développant des équipements adaptés aux besoins spécifiques du photovoltaïque linéaire. Hubert de la Grandière, son directeur général, souligne la nécessité d’un marché en expansion pour stimuler les fabricants à investir et améliorer la technologie. Le fameux dilemme de la poule et de l’œuf – industrie et demande se tirant mutuellement vers le haut – est bien réel. Ce parc expérimental devient ainsi un véritable laboratoire grandeur nature, un appel clair aux industriels pour s’engager dans la production des équipements dédiés.

Le défi ne se limite donc pas à placer des panneaux solaires dans un alignement inédit, mais à remanier toute la chaîne énergétique : des câbles jusqu’à la gestion du courant électrique. La société Nexans, par exemple, a innové pour concevoir des câbles en courant continu adaptés à ce format linéaire, réduisant les pertes énergétiques tout en respectant des normes environnementales exigeantes. Leur engagement dans l’utilisation majoritaire de matériaux recyclés dans leurs gaînes extérieures et conducteurs (jusqu’à 60 % pour le polyéthylène) est un exemple concret de comment l’environnement et l’énergie solaire cohabitent autour du développement durable.

Cette synergie d’acteurs montre que le succès de Caderousse va bien au-delà d’une innovation locale, c’est un véritable mécanisme industriel qui se met en marche, prêt à conquérir des terrains insoupçonnés en France. Pour en savoir plus sur ces dynamiques, les projets similaires ou les défis à venir, il ne faut pas hésiter à consulter des sources comme cette plateforme dédiée aux projets photovoltaïques.

Le rôle environnemental et social de l’installation solaire linéaire le long de la ViaRhôna

Le projet solaire à Caderousse ne se limite pas à une prouesse technique : c’est aussi une démarche pensante qui place l’environnement et la société au cœur de sa mission. La ViaRhôna traverse des paysages naturels précieux et des zones agricoles où la préservation des sols est un enjeu crucial. Cette installation innovante respecte ces contraintes, ne sacrifiant aucune parcelle au béton ou au panneau au sol, mais s’adaptant à une infrastructure existante en hauteur.

L’ombre créée sur la piste cyclable n’est pas anodine, elle invite à repenser la mobilité douce même en période de canicule. Les cyclistes bénéficient ainsi d’un confort accru, un petit plus qui encourage la pratique du vélo et réduit la dépendance aux véhicules motorisés polluants. Bref, chaque panneau devient un maillon entre mobilité durable, énergie renouvelable et bien-être des usagers.

Au niveau de l’environnement, ce parc linéaire propose aussi une faible empreinte visuelle comparé à des installations classiques. Le choix de l’intégration au-dessus d’un itinéraire cyclable évite les conflits d’usage, une bataille fréquente entre agriculture, nature et infrastructures énergétiques. Cette voie nouvelle permet donc de fédérer autour d’un même projet les acteurs locaux, acteurs du développement durable, usagers et aménageurs.

C’est d’ailleurs un témoignage concret de comment les énergies renouvelables peuvent être pensées en harmonie avec le paysage et les modes de vie. Le développement de tels projets est essentiel, notamment quand on sait que les parcs photovoltaïques peuvent générer aussi des controverses comme le rappel de l’incendie récent évoqué sur cette page consacrée aux risques des installations solaires. Ici, la sécurité et le choix des matériaux reste une priorité pour la CNR et ses partenaires.

Perspectives d’avenir : déployer le modèle de Caderousse sur les linéaires français

Au-delà de son aspect avant-gardiste, le parc photovoltaïque linéaire de Caderousse pourrait bien être la première étape d’une grande mutation énergétique en France. L’objectif est clair : adapter ce concept à plusieurs types de linéaires, pour exploiter ce gisement colossal que représente l’espace linéaire français. Les miles de digues, talus ferroviaires ou murs anti-bruit ne sont pas seulement des éléments du paysage, ce sont des surfaces inattendues pour capter l’énergie solaire.

Cela implique cependant une réflexion approfondie sur les enjeux techniques, mais aussi sur l’acceptabilité sociale et urbanistique. La présence de ces panneaux sur des infrastructures linéaires élargit le champ des possibles sans compromettre les terres agricoles ou les zones protégées. Pour que ces projets voient le jour, il faudra un accompagnement financier et réglementaire à la hauteur des ambitions. On pense ici aux dispositifs d’appui à l’investissement solaires similaires à ceux décrits sur cette ressource spécialisée qui éclairent les leviers financiers pour les grandes installations solaires.

Le prolongement de cette expérimentation vers des installations de plusieurs kilomètres en bord d’autoroute ou le long des voies ferrées est une piste explorée par la CNR. Ces linéaires pourraient produire plusieurs dizaines de mégawatts et contribuer ainsi à l’approvisionnement local d’électricité verte, en accord avec les objectifs de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

Les ambitions sont motivantes : penser enfin l’innovation solaire non pas comme un choix isolé mais intégré à l’infrastructure, pour une énergie propre et fluide. Ce défi technique et environnemental pose aussi des débats passionnants autour de la conception, du stockage, et de la redistribution de la puissance solaire. Certes, quelques projets ont connu des péripéties, comme le parc photovoltaïque abandonné dans certaines régions – à découvrir via ce retour d’expérience – mais Caderousse incarne le dynamisme qui devrait balayer ces obstacles.

Des retombées concrètes pour les collectivités et la filière solaire locale

Le parc photovoltaïque linéaire de Caderousse ne se défend pas seulement sur le plan technique et environnemental : il joue un rôle clé dans le développement local. La CNR, tout en valorisant le territoire vauclusien, stimule aussi la filière solaire française. En faisant appel à des entreprises locales et nationales comme Nexans pour les câbles, Super Grid Institute pour les transformateurs, elle encourage la création d’emplois et de compétences autour de ce nouveau modèle. Ce projet crée un précédent qui incite les acteurs publics et privés à s’engager dans une voie d’énergie solaire au service du développement durable.

Les collectivités territoriales y trouvent un double bénéfice : enrichir leur mix énergétique tout en valorisant leurs infrastructures existantes sans étendre l’emprise foncière. Pour les habitants, c’est le gage d’une production d’énergie plus verte, locale et silencieuse, qui s’aligne avec les ambitions environnementales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’enthousiasme est palpable, notamment quand on considère que les pistes cyclables, les talus ferroviaires et autres linéaires sont nombreux en France, ce qui laisse imaginer un déploiement à grande échelle.

À ceux qui suivent ces innovations, il est utile de garder un œil curieux sur la scène solaire nationale. La croissance doit être intelligente, maîtrisée et respectueuse, afin d’éviter les déconvenues et les incendies qui, comme ceux rapportés sur certains sites, rappellent qu’une bonne gestion est essentielle.

Passionné par les énergies renouvelables, j’ai 27 ans et je consacre ma carrière à promouvoir l’énergie solaire. Mon objectif est de rendre cette source d’énergie propre accessible à tous, tout en contribuant à la protection de notre planète. Je crois fermement en un avenir durable et en l’innovation technologique pour y parvenir.